Catégorie : News

-

Les cliniques juridiques pour soutenir l’accès à la justice en temps de pandémie

Partout dans le monde, la pandémie a éloigné encore un peu plus les justiciables de la justice. Au Maroc, ASF mise depuis plusieurs années sur des cliniques juridiques, installées dans des universités, pour promouvoir l’accès à la justice, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Sous la supervision d’enseignant.e.s et de professionnel.le.s du droit,…

-

Entre les murs – Mohamed Ramsis Ayari « La véritable bête noire en prison, c’est la surpopulation »

Au sein du projet l’Alternative, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par ASF et ATL MST SIDA, l’Association des Juristes de Sfax cherche à moderniser le système pénal et pénitentiaire en Tunisie. A travers diverses actions de plaidoyer et de sensibilisation menées avec les magistrats ou encore le personnel pénitentiaire de Sfax, l’association…

-

Communiqué de presse – Interpellation de Perenco : en finir avec l’opacité pour mettre un terme à l’impunité de la multinationale

Dans une lettre rendue publique aujourd’hui, Sherpa, les Amis de la Terre France et Avocats sans Frontières interpellent l’entreprise pétrolière Perenco S.A. Nos associations dénoncent l’opacité de l’organisation et du fonctionnement du groupe Perenco, ainsi que l’absence de toute information sur la manière dont l’entreprise française prend en compte les conséquences sociales et environnementales de…

-

Les réparations pour les victimes de crimes internationaux en République Démocratique du Congo, un enjeu majeur dans la lutte contre l’impunité

ASF est active dans la lutte contre l’impunité et la justice internationale en République démocratique du Congo (RDC) depuis presque 15 ans. Durant cette période, l’organisation a été témoin de nombreux progrès en la matière mais déplore que les dispositifs déployés ne soient toujours pas à la hauteur des enjeux.

-

Tueries de Djugu : Évolution significative de la jurisprudence congolaise en matière de réparations sur fond de lourdes peines pour les prévenus

Le procès Djugu 2 est arrivé à son terme le 1er avril 2021. Il s’est conclu par une décision de condamnation de 21 prévenus à la peine de servitude pénale principale à perpétuité pour crime contre l’humanité par meurtre, incendie, destruction, pillages et persécution, et par une décision d’acquittement au profit de 11 autres prévenu.e.s.…

-

Patrick Henry : « Nous devons être conscient.e.s que, dans un nombre grandissant de pays, la notion même de droits humains est contestée. »

Avocats Sans Frontières s’apprête à fêter ses 30 ans. Dans le Journal des Tribunaux, Patrick Henry, le nouveau président du Conseil d’Administration d’ASF, revient sur l’histoire de l’organisation et le lien tout particulier qu’elle entretient avec les avocat.e.s et les barreaux de Belgique.

-

Entre les murs – Omar Ben Amor (Art Acquis) : « L’accès à la culture pour tous les détenus à tout moment »

Découvrez le travail accompli par l’association Art Acquis avec les détenus en Tunisie. Avec son projet Perspectives, soutenu par ASF et ATL MST SIDA Bureau National, l’organisation utilise l’art comme thérapie. À travers les activités proposées, elle cherche à aider les détenus à mieux s’exprimer sur leur expérience, à s’occuper de manière constructive pendant leur incarcération…

-

Entre les murs – Walid Bouchmila (Horizon d’Enfance) : « Quand on fait un projet en prison, il faut vraiment penser à tout le monde. »

Au sein du projet l’Alternative, mis œuvre par Avocats Sans Frontières et ATL MST SIDA, Horizon d’Enfance met en place des activités culturelles à la prison de Gabès, des formations à destination du personnel pénitentiaire et des formations qualifiantes (plomberie, plâtrerie, arts culinaires et pâtisserie) à destination des détenus. Ces derniers bénéficient également de formations…

-

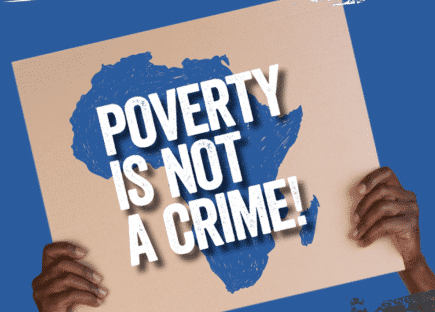

ASF rejoint la campagne « Poverty is not a crime »

ASF se joint à Open Society Foundation, APCOF, PALU, et ACJR dans une campagne pour promouvoir la dépénalisation et la déclassification des délits mineurs. Le « vagabondage », les « comportements désordonnés » ou encore l’ « oisiveté » demeurent des motifs valables pour arrêter et incarcérer des individus, contribuant notamment à la surpopulation endémique des prisons à travers le monde. Affectant…

-

Les droits humains, grands absents de la gestion de crise Covid-19

Après le déni opposé à la crise sanitaire Covid-19, c’est un sentiment de sidération qui a prévalu de par le monde face à la nature sans précédent des mesures prises, et leur ampleur. Plus de la moitié de la population mondiale s’est en effet retrouvée confinée, avec des conséquences sur la vie économique, sociale, physique…