Catégorie : Accès à la justice et développement

-

Ouganda : un verdict historique dans le procès Kwoyelo, mais la justice a-t-elle été pleinement rendue ?

Le 13 août 2024, après plus de 15 ans de procédures judiciaires, la Division des crimes internationaux (ICD) de la Haute Cour d’Ouganda a rendu son verdict tant attendu dans l’affaire Ouganda c. Thomas Kwoyelo. L’ancien commandant de la Lord’s Resistance Army (LRA) a été reconnu coupable de 44 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité,…

-

Promouvoir le respect des droits humains au Niger

ASF est engagée au Niger depuis 2023 pour promouvoir le respect des droits humains, notamment dans le domaine de la privation de liberté, mais aussi pour les populations en situation de vulnérabilité et vivant dans des zones reculées dans le cadre du projet « Promouvoir et protéger les droits et libertés collectifs et individuels au Niger…

-

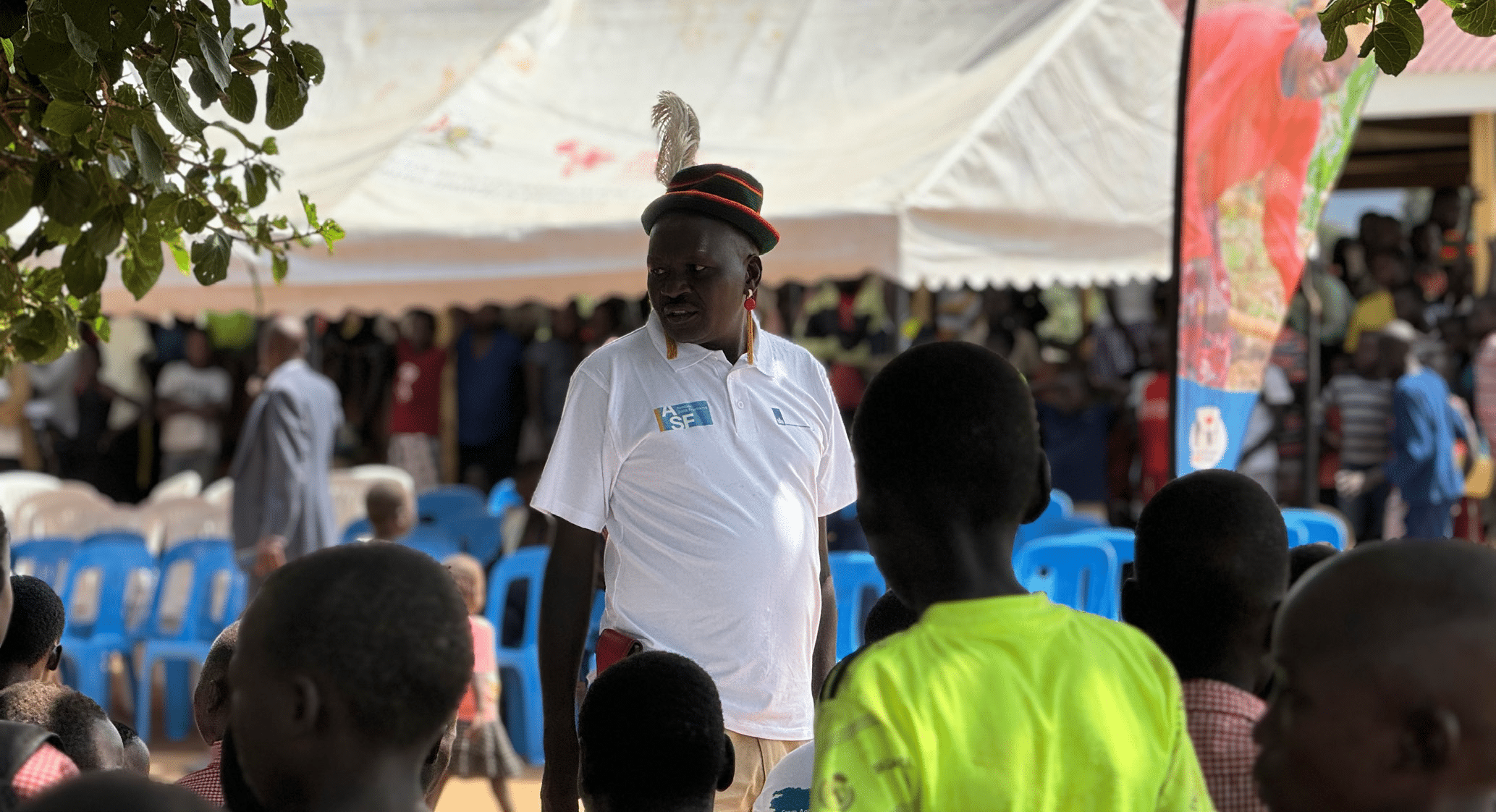

Promouvoir l’accès à la justice des femmes en Ouganda : le projet FATE et les perspectives à venir

En Ouganda, la promesse de justice reste inégalement réalisée. Malgré un cadre juridique solide et des réformes en cours, de nombreuses femmes et filles peinent encore à faire valoir leurs droits dans la pratique. Les inégalités structurelles, les normes sociales enracinées et l’écart entre les politiques et leur mise en œuvre continuent de limiter l’accès…

-

Renforcer les capacités de la société civile et des parajuristes en Tanzanie afin d’améliorer l’accès aux voies de recours dans le secteur extractif

Dans le cadre de son programme régional sur les entreprises, les droits humains et l’accès à la justice en Afrique de l’Est, Avocats Sans Frontières (ASF) renforce les capacités des acteurs de la société civile à défendre les communautés touchées par les industries extractives. En Tanzanie, ASF travaille en partenariat avec Business and Human Rights…

-

BREAK THE BARRIERS, SECURE HER JUSTICE – Conférence nationale sur l’accès à la justice des femmes en Ouganda

Après quatre années d’engagement en faveur d’un renforcement de l’accès à la justice des femmes en Ouganda, Avocats Sans Frontières (ASF) et ses partenaires ont le plaisir d’organiser la conférence nationale Breaking the Barriers, Secure her Justice . Cet événement réunira des acteur·rice·s étatiques et non étatiques afin de réfléchir aux progrès accomplis, de partager…

-

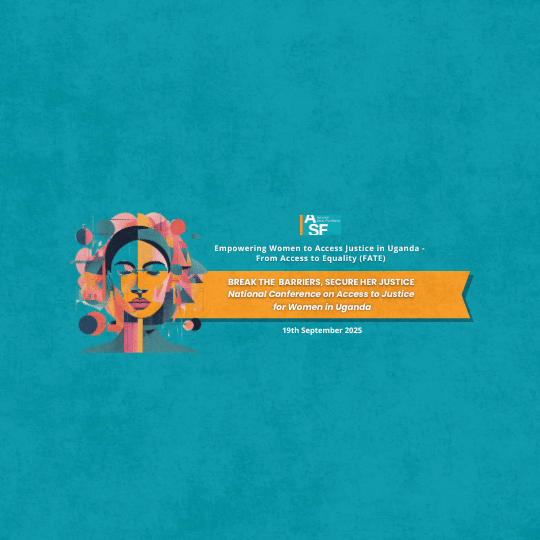

ExPEERience Talk 18 – Droits des communautés bafoués : la lutte pour l’accès à la justice dans les zones de conservation du Kenya

Justice ExPEERience vous invite à son prochain ExPEERience Talk, animé par ASF et auquel participeront deux expert·e·s et un·e représentant·e de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Ce webinaire présentera les conclusions du rapport “Access to Remedy for Communities Affected by Conservancies in Isiolo”. Cette étude, menée dans le nord du Kenya, offre…

-

Infractions mineures au Maroc : promouvoir une approche non-pénale soucieuse des attentes et des besoins des populations

Au Maroc, comme dans de nombreux pays, les lois pénales continuent de sanctionner des comportements souvent liés à la pauvreté, à la marginalité ou à l’activisme. En collaboration avec l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP), Avocats Sans Frontières a mené en 2024 une enquête nationale inédite sur la perception des délits mineurs et des peines alternatives,…

-

Accès à la justice : les droits des communautés bafoués dans les zones de conservation du Kenya

Avocats Sans Frontières (ASF) et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) publient un nouveau rapport qui met en lumière des violations graves et persistantes des droits humains dans les zones de conservation dans le comté d’Isiolo, au nord du Kenya. Le constat est alarmant : alors que les initiatives de conservation se multiplient,…

-

Maroc – Pour une réforme pénale plus juste, inclusive et respectueuse des droits humains

Au mois de juin, ASF a clôturé le projet « Renforcer le rôle de la société civile dans les réformes de la chaîne pénale au Maroc » à l’occasion d’un atelier réunissant avocat·es, acteur·ices de la société civile, magistrat·es et représentant·es institutionnel·les. Un moment de bilan collectif à l’heure où la réforme du système pénal…

-

ExPEERience Talk #16 – Maroc et Tunisie : comment les citoyen·ne·s perçoivent les délits mineurs et les peines alternatives à la prison ?

Au Maroc et en Tunisie, les lois pénales continuent de sanctionner des comportements liés à la précarité, à la marginalisation ou à l’activisme. Dans le cadre de la Campagne pour Décriminaliser la Pauvreté, le Statut et l’Activisme, Avocats Sans Frontières (ASF) a mené deux enquêtes nationales (au Maroc et en Tunisie) sur la perception des…