Catégorie : Monitoring Covid-19

-

Indonésie : 5 ans à soutenir l’accès à la justice

En 2017, ASF lançait ses activités en Indonésie avec deux partenaires locaux.les. Dans le cadre de cette collaboration, nous avons œuvré pour accroître l’accès aux mécanismes de justice formelle et informelle pour les groupes marginalisés et en situation de vulnérabilité, grâce à des services adaptés implémentés au niveau communautaire. Un accent particulier a été mis…

-

Les droits humains, grands absents de la gestion de crise Covid-19

Après le déni opposé à la crise sanitaire Covid-19, c’est un sentiment de sidération qui a prévalu de par le monde face à la nature sans précédent des mesures prises, et leur ampleur. Plus de la moitié de la population mondiale s’est en effet retrouvée confinée, avec des conséquences sur la vie économique, sociale, physique…

-

La crise sanitaire en Belgique : Un terrain fertile pour les discriminations indirectes ?

Avocats Sans Frontières publie une étude sur l’impact indirectement discriminatoire des politiques d’urgence belges sur certaines catégories de la population, en particulier celles en situation de vulnérabilité. L’analyse, réalisée dans le cadre du projet ‘Monitoring Covid-19 et État de Droit’, s’appuie sur les activités d’observation et une série d’entretiens conduites par ASF en juin et…

-

La pandémie de Covid-19 en Indonésie : Une réponse juridique cacophonique et aux dépens des droits humains

L’Indonésie a été particulièrement impactée par la crise du Covid-19. Selon les données officielles, le pays se classe deuxième parmi les pays d’Asie du Sud-Est en termes de cas positifs déclarés; et cinquième en termes de mortalité. 20,5% des cas ont été répertoriés dans la capitale, Jakarta. Cet article se concentre sur la réponse juridique…

-

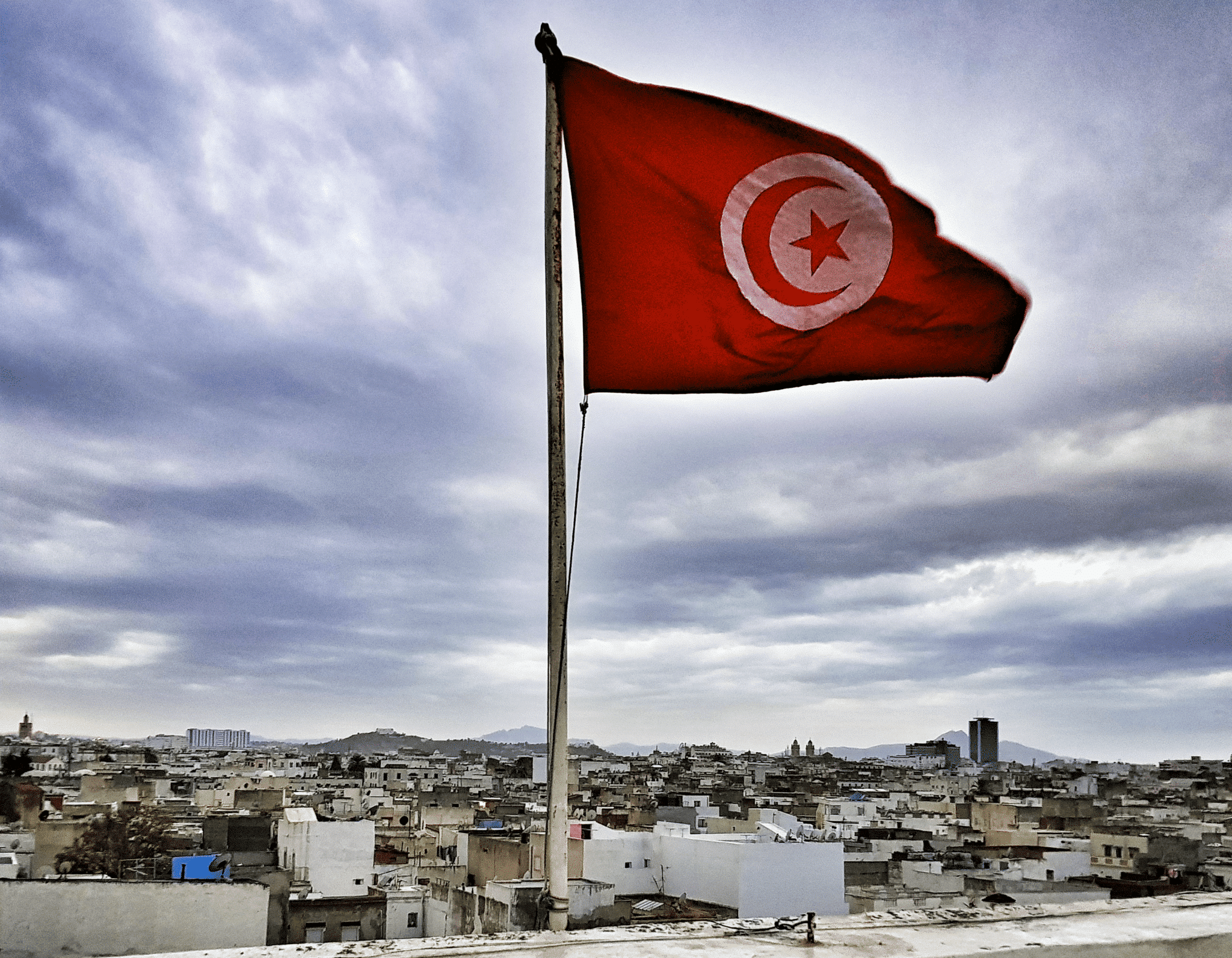

La riposte tunisienne à la pandémie Covid-19 – Quand l’état d’exception se superpose à l’état d’urgence

Alors que la pandémie du Covid-19 rentrait dans une phase de pic en Chine et se faisait de plus en plus menaçante en Europe, la Tunisie a très rapidement déployé une réponse préventive, consciente de la faiblesse de son système sanitaire pour contenir une telle crise. Les premières mesures remontent ainsi au 26 janvier, avec…

-

La réponse de l’Ouganda à la pandémie de Covid-19 : l’état d’urgence de facto

Fort de son expérience récente dans la gestion du virus Ebola, l’Ouganda a rapidement mis en place un plan d’ampleur pour contenir la propagation du COVID-19. Des mesures préventives ont été prises dès le 18 mars, avant même que le premier cas de contamination ne soit enregistré dans le pays. Alors que le premier cas…