Pays : Tchad

-

-

-

Les organisations de défense des droits humains, des acteurs devenus incontournables au Tchad

Au Tchad, ASF soutient les organisations de défense des droits humains (ODDH) dans le but de renforcer l’impact et la portée de leurs actions. En mars dernier, nous sommes partis à la rencontre des justiciables, des autorités locales, des acteurs judiciaires et des membres des ODDH, pour recueillir leurs opinions au sujet du travail de…

-

-

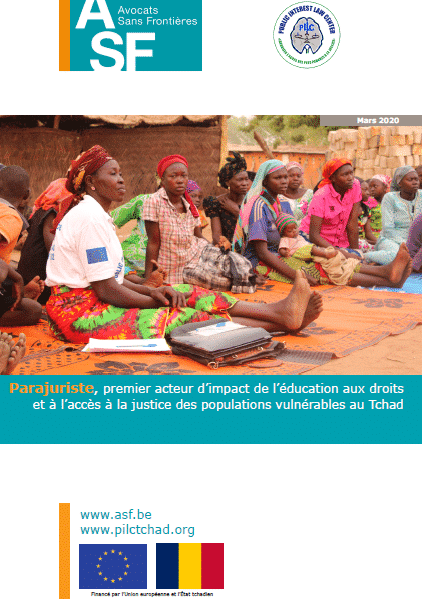

Soutenez les parajuristes, acteurs essentiels de la justice au Tchad

Le Tchad compte environ 12 millions d’habitants… et 135 avocats en exercice. Heureusement, ils ne sont pas seuls pour défendre les droits de la population : encadrés et formés par des organisations nationales et par ASF, les parajuristes proposent des services d’aide légale aux personnes les plus démunies. Faites un don : aidez-nous à améliorer les conditions…

-

Tchad : la justice dans tous ses états (4/4)

Durant ces mois d’automne, ASF vous propose un portrait de la justice au Tchad, à travers des entretiens avec quatre personnalités engagées dans la défense des droits humains dans le pays. Maître Guerimbaye Midaye est avocat au Barreau du Tchad. Il est actif depuis près de 30 ans au sein de la Ligue Tchadienne des…

-

Tchad : la justice dans tous ses états (3/4)

Durant ces mois d’automne, ASF vous propose un portrait de la justice au Tchad, à travers des entretiens avec quatre personnalités engagées dans la défense des droits humains dans le pays. Pyrrhus Banadji Boguel est président du Collectif des Associations de Défense des Droits de l’Homme. Animé depuis toujours par la volonté de servir sa…

-

Tchad : la justice dans tous ses états (2/4)

Durant ces mois d’automne, ASF vous propose un portrait de la justice au Tchad, à travers des entretiens avec quatre personnalités engagées dans la défense des droits humains dans le pays. Cette semaine, Maître Delphine Djiraibe, fondatrice du Public Interest Law Center, nous parle du rôle fondamental des parajuristes, premiers interlocuteurs de la population tchadienne…

-

Tchad : la justice dans tous ses états (1/4)

Cet d’automne, ASF vous propose un portrait de la justice au Tchad, à travers des entretiens avec quatre personnalités engagées dans la défense des droits humains dans le pays. Cette semaine, Maître Doumra Manassé nous livre sa vision du rôle de l’avocat et de sa place dans la société tchadienne. « Les gens nous perçoivent comme…