Catégorie : Défenseur.e.s des droits humains

-

Journée internationale des avocat·e·s en danger : défendre celles et ceux qui nous défendent

Dans de nombreuses régions du monde, exercer la profession d’avocat·e peut exposer ses praticiennes et praticiens à des risques importants : menaces, harcèlement, arrestations arbitraires, poursuites abusives, violences physiques, voire assassinats. Les avocat·e·s qui défendent les droits humains, l’État de droit et l’accès à la justice sont les plus pris·e·s pour cible. Leur engagement en…

-

République démocratique du Congo : des organisations de la société civile s’inquiètent de la procédure d’enregistrement des défenseur·e·s des droits humains

Un groupe d’organisations congolaises et internationales de la société civile a réagi au Communiqué n°004/CNDH/007/CABRAP/03/2025 publié par la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), qui annonce le lancement d’une procédure d’identification et d’enregistrement des défenseur·e·s des droits humains (DDH) en République démocratique du Congo. Si elles saluent l’initiative de la CNDH visant à mieux…

-

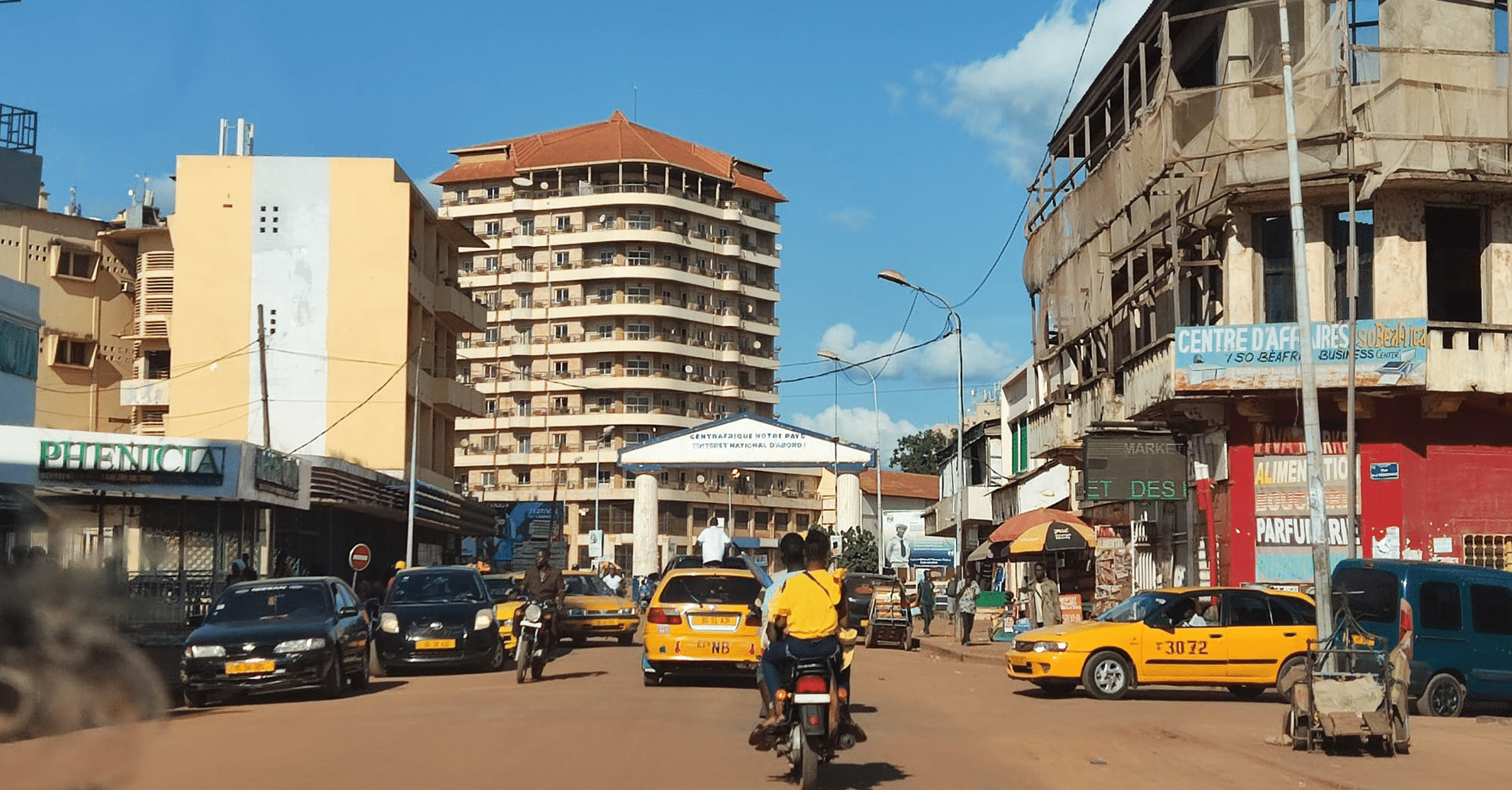

Le projet Gbou Kôkô en faveur de la défense des défenseur·e·s des droits humains

Les défenseur·e·s des droits humains (DDH) en République centrafricaine jouent un rôle central dans la promotion de la paix, la consolidation de l’État de droit et la défense des libertés fondamentales. Malgré leur engagement crucial, ces acteur·rice·s évoluent dans un environnement caractérisé par l’insécurité, la stigmatisation, l’absence de mécanismes de protection efficaces et une structuration…

-

ExPEERience Talk 18 – Droits des communautés bafoués : la lutte pour l’accès à la justice dans les zones de conservation du Kenya

Justice ExPEERience vous invite à son prochain ExPEERience Talk, animé par ASF et auquel participeront deux expert·e·s et un·e représentant·e de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Ce webinaire présentera les conclusions du rapport “Access to Remedy for Communities Affected by Conservancies in Isiolo”. Cette étude, menée dans le nord du Kenya, offre…

-

Renforcer les capacités des jeunes avocat·e·s Est-Africain·e·s en matière de contentieux stratégique

En Tanzanie, ASF a soutenu le programme East Africa Emerging Public Interest Advocates Programme (EAEPIAP), mis en œuvre par le Center for Strategic Litigation. L’EAEPIAP est un programme de formation et de mentorat destiné aux jeunes professionnel·le·s du droit engagé·e·s pour la justice sociale et les droits humains. Ce programme vise à renforcer leurs compétences…

-

Accès à la justice : les droits des communautés bafoués dans les zones de conservation du Kenya

Avocats Sans Frontières (ASF) et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) publient un nouveau rapport qui met en lumière des violations graves et persistantes des droits humains dans les zones de conservation dans le comté d’Isiolo, au nord du Kenya. Le constat est alarmant : alors que les initiatives de conservation se multiplient,…

-

ExPEERience Talk #16 – Maroc et Tunisie : comment les citoyen·ne·s perçoivent les délits mineurs et les peines alternatives à la prison ?

Au Maroc et en Tunisie, les lois pénales continuent de sanctionner des comportements liés à la précarité, à la marginalisation ou à l’activisme. Dans le cadre de la Campagne pour Décriminaliser la Pauvreté, le Statut et l’Activisme, Avocats Sans Frontières (ASF) a mené deux enquêtes nationales (au Maroc et en Tunisie) sur la perception des…

-

ExPEERience Talk #15 : Projets pétroliers, droits humains et communautés locales en Ouganda –– Perspectives du rapport HEATED sur les projets TotalEnergies et CNOOC

Alors que développement des projets pétroliers en Ouganda entre dans une nouvelle phase critique, les violations des droits humains s’intensifient. Le rapport HEATED : Human Rights, Frontline Communities, and Oil in Uganda met en lumière des abus graves affectant les communautés locales, notamment ne lien avec des projets menés par des géants de l’industrie tels…

-

« Homeless, not guilty », un webinaire en ligne sur la décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l’activisme

La Fondation Abbé Pierre, FEANTSA et Avocats Sans Frontières organisent un webinaire en ligne dans le cadre de la campagne mondiale pour décriminaliser la pauvreté, le statut et l’activisme.

-

Le réseau Justice ExPEERience continue de grandir : bilan et nouveautés

Justice ExPEERience a fêté cet été ses 3 ans d’existence ! À cette occasion, l’équipe de coordination du réseau est fière de vous présenter le rapport annuel de Justice ExPEERience.