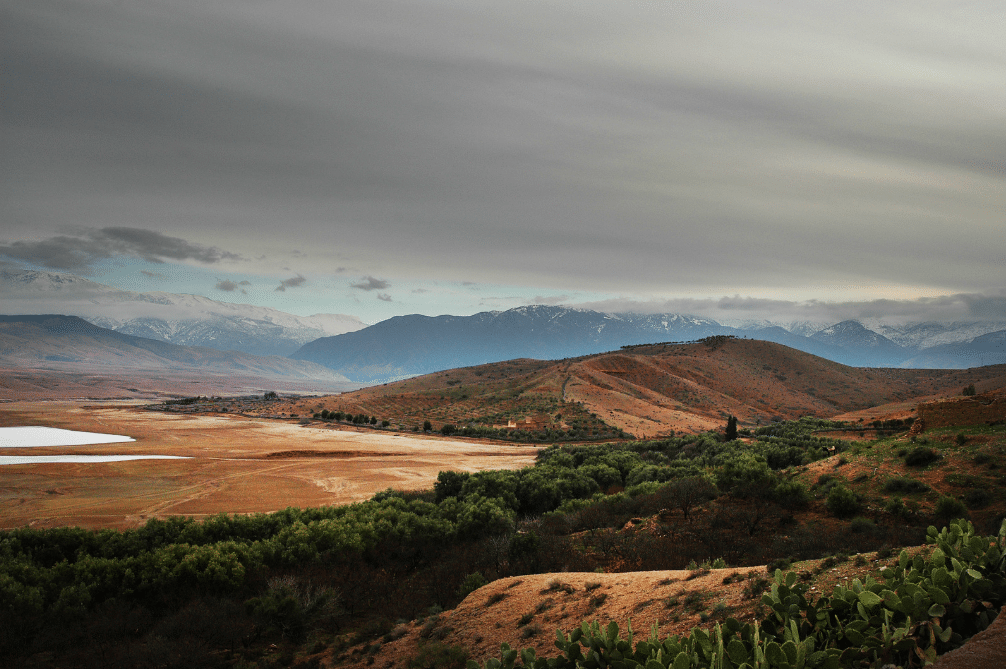

Pays : Maroc

-

-

-

Renforcer le rôle de la société civile dans les réformes de la justice et la protection des droits des personnes privées de liberté au Maroc

Financement : Union Européenne Durée : 36 mois (2025 -2028)

-

Criminaliser la pauvreté en Afrique du Nord : un vestige colonial qui perdure

ASF vient de publier le Policy Brief ‘La criminalisation de la pauvreté en Afrique du Nord – Une revue critique des dynamiques sociales, juridiques et politiques’. En Afrique du Nord, la pauvreté n’est pas seulement un défi social : elle reste, dans bien des cas, traitée comme une infraction. Héritage des codes pénaux coloniaux, les…

-

Infractions mineures au Maroc : promouvoir une approche non-pénale soucieuse des attentes et des besoins des populations

Au Maroc, comme dans de nombreux pays, les lois pénales continuent de sanctionner des comportements souvent liés à la pauvreté, à la marginalité ou à l’activisme. En collaboration avec l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP), Avocats Sans Frontières a mené en 2024 une enquête nationale inédite sur la perception des délits mineurs et des peines alternatives,…

-

-

ASF publie son rapport annuel 2024 : défendre les droits humains dans un monde en repli

Avocats Sans Frontières (ASF) publie aujourd’hui son rapport annuel 2024, celui-ci rend hommage à celles et ceux qui, partout dans le monde, mettent leur liberté – et parfois leur vie – en jeu pour défendre les droits fondamentaux.

-

-

Maroc – Pour une réforme pénale plus juste, inclusive et respectueuse des droits humains

Au mois de juin, ASF a clôturé le projet « Renforcer le rôle de la société civile dans les réformes de la chaîne pénale au Maroc » à l’occasion d’un atelier réunissant avocat·es, acteur·ices de la société civile, magistrat·es et représentant·es institutionnel·les. Un moment de bilan collectif à l’heure où la réforme du système pénal…

-

Entreprises agricoles et agroalimentaires au Maroc : Un continuum de violations et de respect des droits humains

Avocats Sans Frontières (ASF) et le Rabat Social Studies Institute (RSSI) présentent une étude approfondie sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains (REDH) au Maroc, avec un focus sur les pratiques des Petites et Moyennes Entreprises (PME) des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette analyse dévoile les dynamiques complexes de pouvoir et de…