Catégorie : Justice Transitionnelle

-

Ouganda : un verdict historique dans le procès Kwoyelo, mais la justice a-t-elle été pleinement rendue ?

Le 13 août 2024, après plus de 15 ans de procédures judiciaires, la Division des crimes internationaux (ICD) de la Haute Cour d’Ouganda a rendu son verdict tant attendu dans l’affaire Ouganda c. Thomas Kwoyelo. L’ancien commandant de la Lord’s Resistance Army (LRA) a été reconnu coupable de 44 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité,…

-

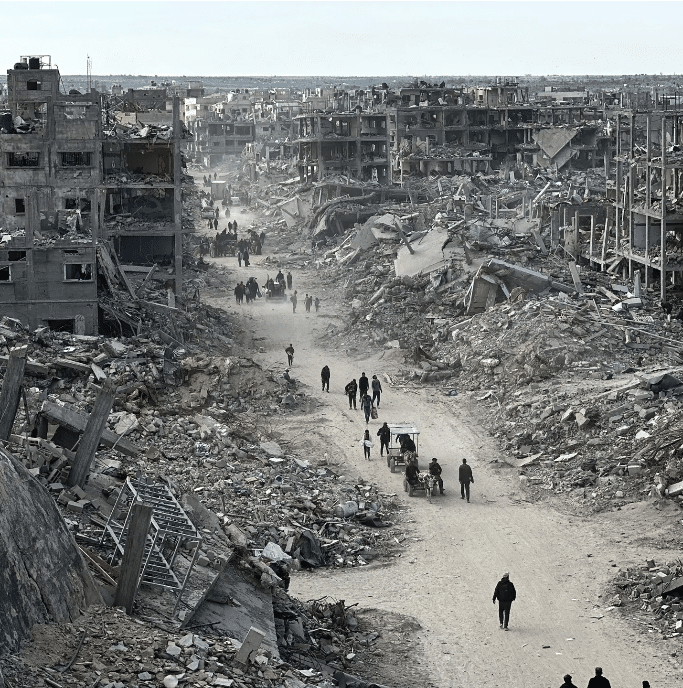

La justice internationale et l’universalité des droits humains en question face au double standard et à la déshumanisation des Palestinien·ne·s

Depuis le 7 octobre 2023, la crise à Gaza a ravivé des tensions géopolitiques majeures tout en exposant les failles systémiques du droit international et du système de gouvernance mondiale. Dans ce contexte, ASF réaffirme la nécessité de garantir la protection des civil·e·s et le respect du droit international humanitaire. Au-delà des violations concrètes commises…

-

Les sanctions américaines contre la Cour Pénale Internationale : une atteinte grave à la capacité des victimes de violations graves des droits humains à obtenir justice

Le 6 février 2025, un décret a été adopté par le président américain Donald Trump imposant des sanctions à la Cour pénale internationale (CPI). L’imposition de sanctions à la CPI constitue un recours injustifié à des mesures coercitives qui portent atteinte à l’indépendance judiciaire de la Cour Pénale Internationale et pourraient sérieusement affecter sa capacité…

-

Nous condamnons les sanctions émises par les États-Unis à l’encontre de la Cour Pénale Internationale

La Coalition pour la Cour pénale internationale et plus de 120 de ses membres, des organisations non gouvernementales et coalitions du monde entier, s’opposent fermement aux efforts déployés par les États-Unis d’Amérique pour imposer des sanctions liées à la Cour pénale internationale (CPI) et exhortent instamment les États membres de la CPI à défendre la…

-

Poursuivre une approche intégrée de la justice transitionnelle et du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR) en République démocratique du Congo

Depuis l’émergence de ces deux domaines de pratique dans les années 1990, les politiques, projets et programmes de justice transitionnelle (JT) et de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) ont été mis en œuvre simultanément dans de nombreux contextes (post-conflit). Cependant, la plupart du temps, la JT et le DDR ont été élaborés et mis en…

-

République démocratique du Congo – Lutte contre l’impunité : Les besoins et les attentes des victimes de violations graves des droits humains comme boussole

ASF soutient les victimes de crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 2004. Au sein de cadres de concertation et en étroite collaboration avec les autorités congolaises, des agences onusiennes et des partenaires internationaux, ASF documente les crimes internationaux et offre un accompagnement juridique et judiciaire aux victimes avant, pendant et après le procès.

-

Un long processus : l’Ouganda adopte une politique de justice transitionnelle

Le 17 juin 2019, au terme d’un processus de développement long d’une décennie, le Gouvernement ougandais annonçait l’adoption de la National Transitional Justice Policy (NTJP). Cette annonce a été suivie d’une publication officielle du texte en septembre. L’adoption de cette politique permet de réaliser, du moins partiellement, les engagements pris en matière de justice transitionnelle…

-

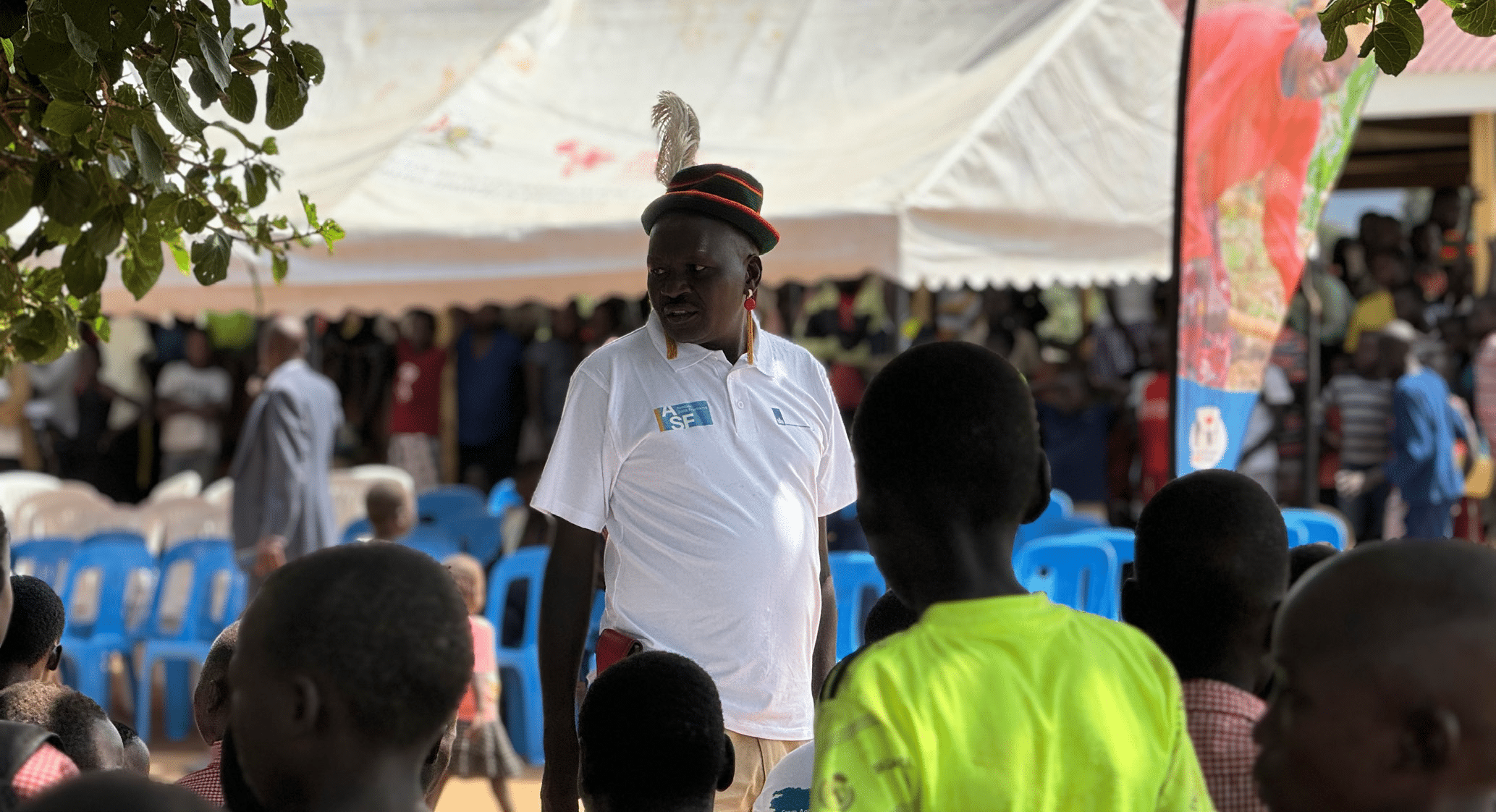

La lassitude des victimes dans l’affaire Thomas Kwoyelo

En Ouganda, ASF apporte un soutien continu aux victimes des crimes pour lesquels Thomas Kwoyelo est actuellement jugé devant l’International Crimes Division. En avril dernier, ASF, les avocats des victimes, le greffier de l’ICD et l’International Center for Transitional Justice, ont joint leurs efforts dans le but d’informer les victimes sur les derniers développements du…

-

Un procès historique: Thomas Kwoyelo en Ouganda

Le 24 septembre, le procès de Thomas Kwoyelo s’ouvrira devant l’International Crimes Division (ICD) en Ouganda. Cette affaire est la première opposant l’Armée de résistance du Seigneur au gouvernement ougandais, à être jugée devant une juridiction nationale. Notre directeur-pays partage ses inquiétudes sur l’opportunité donnée aux victimes de participer au procès et sur le manque…

-

Tunisie: une période cruciale pour la justice transitionnelle

Créée en 2013 pour conduire le processus de justice transitionnelle en Tunisie, l’Instance Vérité et Dignité (IVD) entre dans la dernière année de son mandat. Les premiers procès liés aux violations des droits humains durant la dictature, s’apprêtent à démarrer devant les chambres spécialisées. En cette période cruciale, ASF co-organisait la semaine passée une conférence:…