Catégorie : Justice Internationale

-

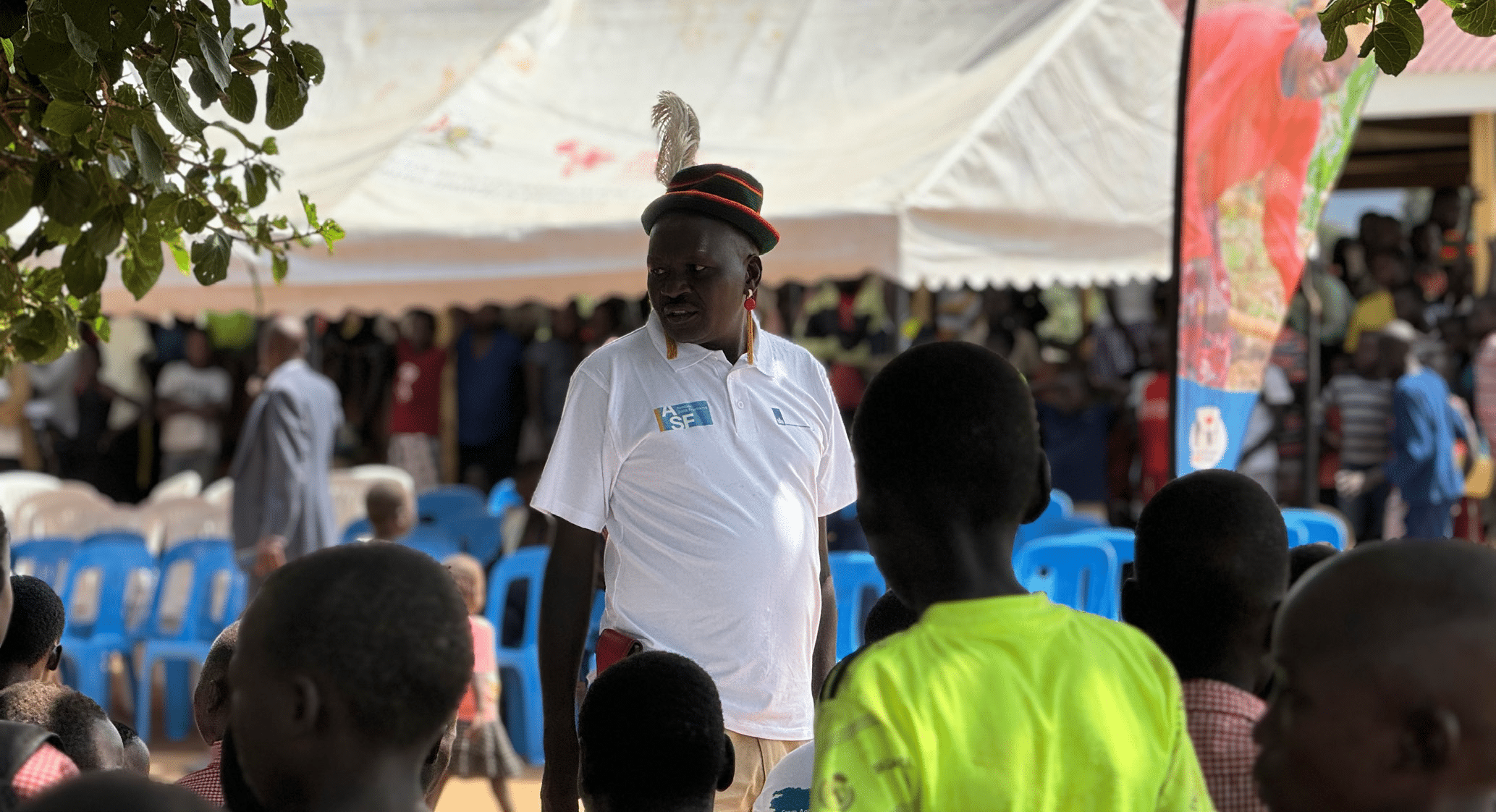

Ouganda : un verdict historique dans le procès Kwoyelo, mais la justice a-t-elle été pleinement rendue ?

Le 13 août 2024, après plus de 15 ans de procédures judiciaires, la Division des crimes internationaux (ICD) de la Haute Cour d’Ouganda a rendu son verdict tant attendu dans l’affaire Ouganda c. Thomas Kwoyelo. L’ancien commandant de la Lord’s Resistance Army (LRA) a été reconnu coupable de 44 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité,…

-

La société civile mondiale alerte face à la menace de sanctions américaines contre la Cour Pénale Internationale

Des sources fiables indiquent que les États-Unis (US) s’apprêtent à imposer dans les prochaines semaines des sanctions directement contre la Cour pénale internationale (CPI) en tant qu’institution. Cette escalade fait suite à des mesures antérieures visant déjà la Procureure, les Procureurs adjoints, des juges de la CPI, des organisations palestiniennes de la société civile, ainsi…

-

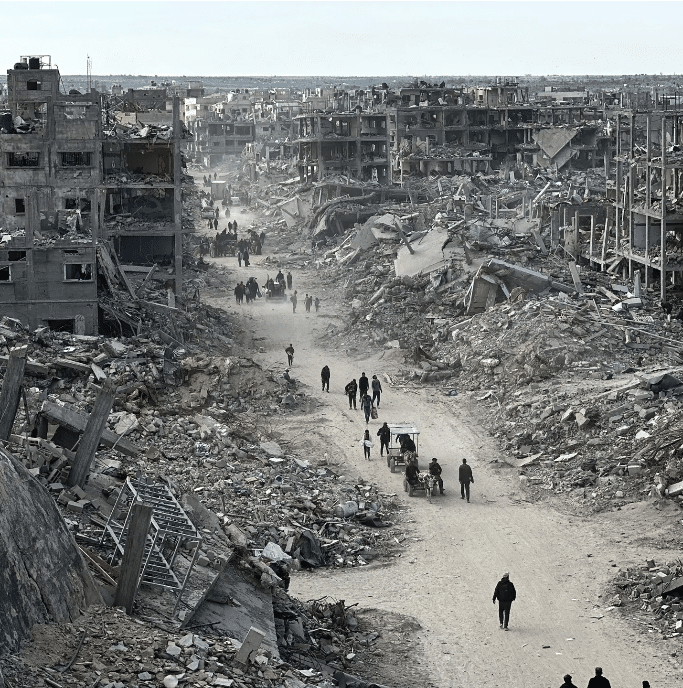

La justice internationale et l’universalité des droits humains en question face au double standard et à la déshumanisation des Palestinien·ne·s

Depuis le 7 octobre 2023, la crise à Gaza a ravivé des tensions géopolitiques majeures tout en exposant les failles systémiques du droit international et du système de gouvernance mondiale. Dans ce contexte, ASF réaffirme la nécessité de garantir la protection des civil·e·s et le respect du droit international humanitaire. Au-delà des violations concrètes commises…

-

L’Union européenne doit défendre la Cour pénale internationale

In the face of mounting global attacks on the International Criminal Court (ICC), 58 NGOs are calling on the European Union to take urgent and decisive action to defend the Court and uphold the international rules-based order.

-

Les sanctions américaines contre la Cour Pénale Internationale : une atteinte grave à la capacité des victimes de violations graves des droits humains à obtenir justice

Le 6 février 2025, un décret a été adopté par le président américain Donald Trump imposant des sanctions à la Cour pénale internationale (CPI). L’imposition de sanctions à la CPI constitue un recours injustifié à des mesures coercitives qui portent atteinte à l’indépendance judiciaire de la Cour Pénale Internationale et pourraient sérieusement affecter sa capacité…

-

Nous condamnons les sanctions émises par les États-Unis à l’encontre de la Cour Pénale Internationale

La Coalition pour la Cour pénale internationale et plus de 120 de ses membres, des organisations non gouvernementales et coalitions du monde entier, s’opposent fermement aux efforts déployés par les États-Unis d’Amérique pour imposer des sanctions liées à la Cour pénale internationale (CPI) et exhortent instamment les États membres de la CPI à défendre la…

-

Poursuivre une approche intégrée de la justice transitionnelle et du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR) en République démocratique du Congo

Depuis l’émergence de ces deux domaines de pratique dans les années 1990, les politiques, projets et programmes de justice transitionnelle (JT) et de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) ont été mis en œuvre simultanément dans de nombreux contextes (post-conflit). Cependant, la plupart du temps, la JT et le DDR ont été élaborés et mis en…

-

République démocratique du Congo – Lutte contre l’impunité : Les besoins et les attentes des victimes de violations graves des droits humains comme boussole

ASF soutient les victimes de crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 2004. Au sein de cadres de concertation et en étroite collaboration avec les autorités congolaises, des agences onusiennes et des partenaires internationaux, ASF documente les crimes internationaux et offre un accompagnement juridique et judiciaire aux victimes avant, pendant et après le procès.

-

L’espace civique en Tanzanie et en Ouganda : L’approche du contentieux stratégique

Depuis 2022, ASF met en œuvre un projet régional qui promeut l’utilisation des contentieux stratégiques comme outil pour apporter des réformes positives dans les domaines de l’espace civique et des libertés civiles en Ouganda et en Tanzanie. Des textes législatifs entravant la liberté d’expression ont été identifiés et contestés, grâce aux actions menées par ASF,…

-

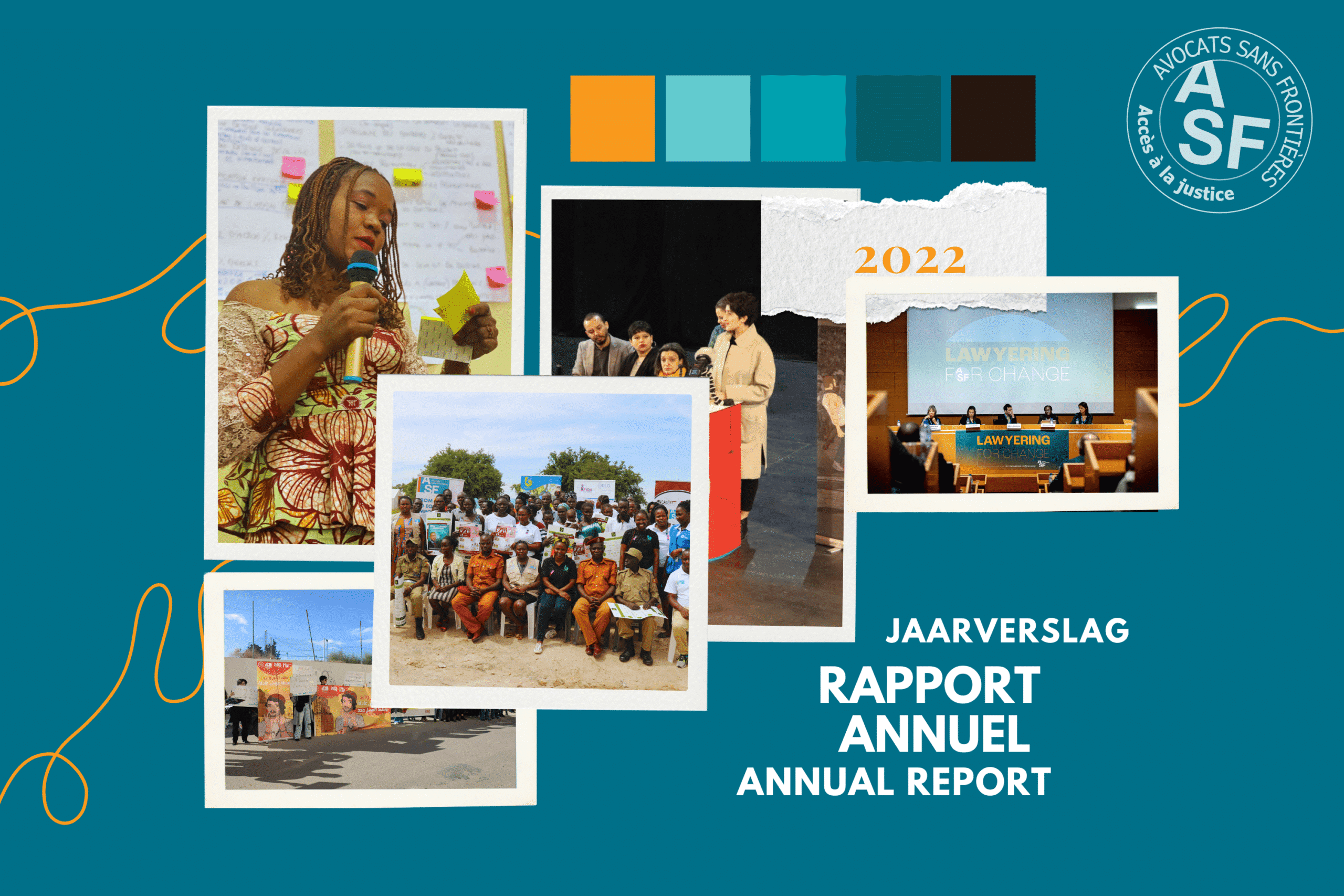

Le rapport annuel d’ASF est disponible !

L’équipe d’Avocats Sans Frontières est ravie de pouvoir vous présenter son dernier rapport annuel, maintenant disponible sur notre site.